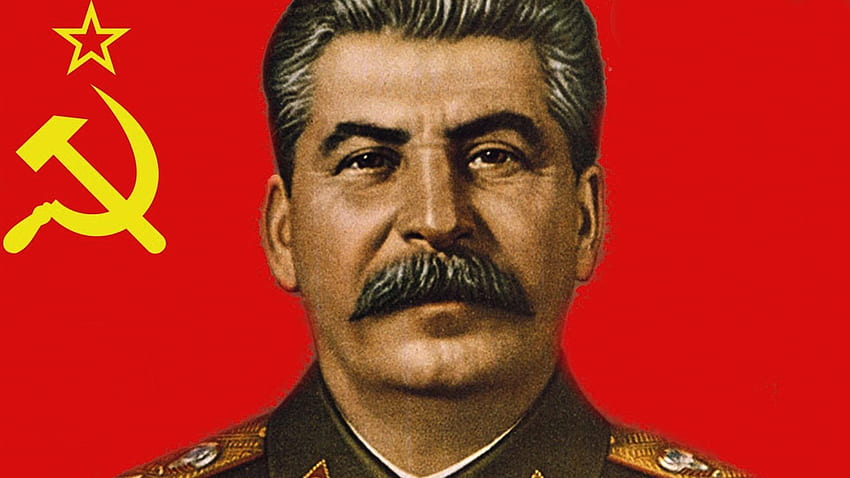

La llamada "Revolución Conservadora" de Stalin, también conocida como el "Gran Viraje", se refiere a las políticas implementadas por Stalin a partir de finales de la década de 1920. Estas políticas marcaron un alejamiento significativo de las ideas originales de la Revolución Rusa y se caracterizaron por la colectivización forzada de la agricultura, la industrialización acelerada, la construcción de un Estado totalitario y la consolidación de su poder personal. Aunque se presentaron como una forma de fortalecer el socialismo, muchos historiadores argumentan que estas acciones fueron un engaño al pueblo soviético, ya que llevaron a la opresión, el hambre y la pérdida de libertades individuales.

El régimen estalinista se presentó como una fase necesaria para construir el socialismo y alcanzar una sociedad justa e igualitaria. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. La colectivización forzada y la industrialización descontrolada causaron sufrimiento a millones de personas, y el estado totalitario instaurado por Stalin no cumplió con las promesas de libertad y bienestar. La Gran Purga y el culto a la personalidad, junto con la represión política, dejaron una profunda cicatriz en la sociedad soviética. En resumen, la "Revolución Conservadora" de Stalin fue un proceso de transformación radical que, bajo la apariencia de construir el socialismo, consolidó un régimen totalitario, causó sufrimiento a millones de personas y representó un "gran engaño" para el pueblo soviético al no cumplir con sus promesas de justicia y prosperidad.

El pasado 4 de julio se celebró un Desayuno de Trabajo en la Fundación CEDE con Marc Murtra de invitado, bajo el título “Tecnología y autonomía estratégica”. La charla resultó muy interesante, de la misma se pudo obtener una visión clara del pensar del hoy presidente de Telefónica. Me quiero centrar en este post en un aspecto que es crítico para una compañía que aspira a avanzar y salir del letargo en el que lleva demasiados años sumida como es el caso de Telefónica, su estructura directiva “conservadora”. Fue la siguiente frase pronunciada por Murtra sobre la que quiero hacer una reflexión, “Mi visión es que las grandes compañías tienen una tendencia natural a volverse conservadoras, a no querer asumir riegos, pero el riesgo va con el retorno. La tercera cosa es qué sí vamos a querer asumir riesgos calculados, lo importante es el resultado agregado no que cada una de las decisiones salga bien”. “Nosotros sí que queremos asumir más riesgos calculados, eso significa tener la resiliencia, cuando haya cosas que nos salgan mal nos enfocamos más en cómo se analiza, como se ejecuta que en los resultados. Otra manera de verlo es cuando alguien sale a cazar conejos, lo importante es cuantos conejos caza no cuantos disparos falla”.

El concepto de jerarquía empresarial hace referencia a la forma de organizar y clasificar a los distintos empleados de una compañía. Puede ser en orden ascendente o descendente. Su objetivo es conseguir que los más experimentados guíen, en su desempeño profesional, a los que no tienen tanta destreza o experiencia en el negocio. Es importante subrayar que el modelo jerárquico ha de aplicarse de forma eficaz y con herramientas que faciliten la adaptación de todos los empleados. En caso contrario, como veremos más adelante, puede afectar a los resultados empresariales y el rendimiento del equipo. En una empresa multinacional, la jerarquía empresarial puede adoptar varios modelos organizativos según su tamaño, estrategia global y estructura operativa. A continuación describo los principales modelos de jerarquía empresarial que usan las multinacionales, son los siguientes:

1. Modelo Funcional (Jerarquía Clásica por Funciones)

Características:

- Se organiza por funciones: finanzas, marketing, recursos humanos, etc.

- Cada función tiene un director que responde al CEO.

Ventajas:

- Especialización clara.

- Eficiencia operativa.

Desventajas:

- Baja flexibilidad.

- Dificultad para adaptarse a distintas regiones o productos.

Ejemplo típico: Empresas centralizadas como Coca-Cola en sus inicios.

2. Modelo Geográfico o Regional

Características:

- La estructura se organiza por zonas: Europa, América, Asia-Pacífico, etc.

- Cada región tiene autonomía operativa y sus propios directores regionales.

Ventajas:

- Mejor adaptación a contextos locales (idioma, legislación, cultura).

- Rapidez en la toma de decisiones regionales.

Desventajas:

- Posible duplicación de funciones.

- Dificultad para unificar procesos globales.

Ejemplo típico: McDonald’s o Nestlé.

3. Modelo por Productos o Líneas de Negocio

Características:

- La empresa se organiza en divisiones según los productos o servicios.

- Ej.: División automóviles, División camiones, División motocicletas.

Ventajas:

- Foco específico en cada línea de negocio.

- Claridad en la gestión del rendimiento por producto.

Desventajas:

- Dificultad para compartir recursos entre divisiones.

Ejemplo típico: General Motors, Procter & Gamble.

4, Modelo Matricial (Funcional + Geográfico o por Productos)

Características:

- Combina jerarquía funcional con divisiones por producto o región.

- Un empleado puede tener dos jefes: uno por función y otro por proyecto o región.

Ventajas:

- Flexibilidad y coordinación global-local.

- Uso eficiente de recursos.

Desventajas:

- Complejidad en la gestión.

- Confusión en la autoridad.

Ejemplo típico: IBM, Unilever.

5. Modelo Transnacional (Moderno y Flexible)

Características:

- La jerarquía es más flexible, enfocada en redes, innovación y colaboración.

- Potencia la descentralización pero con una visión estratégica global común.

Ventajas:

- Gran adaptabilidad e innovación.

- Permite operar como una red global de centros de excelencia.

Desventajas:

- Muy complejo de gestionar.

- Requiere tecnologías y liderazgo muy avanzado.

Ejemplo típico: Google, Amazon, empresas tecnológicas.

Video de la charla de Marc Murtra en la Fundación CEDE

La gestión de la administración moderna no surgió de la nada: tiene raíces profundas en las ideas de varios teóricos clave, que transformaron la forma en que entendemos y se dirigen las compañías. Aquí están los grandes pensadores de la teoría administrativa y lo que aportaron:

1. Frederick Taylor – Padre de la administración científica

- Obra principal: The Principles of Scientific Management (1911)

- Idea clave: Dividir el trabajo en tareas pequeñas, medirlo todo, y aplicar métodos científicos para aumentar la eficiencia.

- Aportes:

- Estudio de tiempos y movimientos

- Pago por rendimiento

- Selección y entrenamiento científico de los trabajadores

Piensa en él como el ingeniero que intentó convertir las fábricas en relojes suizos.

2. Henri Fayol – Padre de la teoría clásica de la administración

- Obra principal: Administración Industrial y General (1916)

- Idea clave: La administración es una función universal basada en principios organizativos.

- Aportes:

- Los 14 principios de la administración (autoridad, unidad de mando, disciplina…)

- Las 5 funciones administrativas: planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar

Fue más estructural que Taylor: pensaba en la empresa como un todo, no solo en la línea de montaje.

3. Max Weber – Teoría de la burocracia

- Idea clave: Las organizaciones funcionan mejor cuando se rigen por normas claras, jerarquías formales y procedimientos estandarizados.

- Aportes:

- Concepto de autoridad legítima (racional-legal)

- Ideal de una burocracia eficiente con reglas impersonales y funciones bien definidas

Trajo orden al caos, aunque a veces con exceso de papeles y sellos.

4. Elton Mayo – Escuela de las relaciones humanas

- Experimento clave: Experimentos de Hawthorne (1924-1932)

- Idea clave: La motivación y el bienestar de los trabajadores importan tanto como la eficiencia técnica.

- Aportes:

- Importancia del factor humano en la productividad

- Introducción del concepto de dinámica de grupo

Nos enseñó que no somos robots: la moral, las emociones y la interacción social también cuentan.

5. Peter Drucker – Padre del management moderno

- Obras principales: The Practice of Management, Management: Tasks, Responsibilities, Practices

- Idea clave: El objetivo de una empresa no es solo producir, sino crear valor y satisfacer al cliente.

- Aportes:

- Introducción del concepto de gestión por objetivos (MBO)

- Importancia del conocimiento como recurso clave

- El trabajador del conocimiento

Un visionario: anticipó mucho el mundo empresarial actual, desde el liderazgo hasta la innovación.

6. Henry Mintzberg – Estrategia y roles del directivo

- Obra: The Nature of Managerial Work

- Idea clave: Los directivos no se sientan tranquilamente a planear: hacen mil cosas a la vez.

- Aportes:

- 10 roles del directivo (interpersonales, informativos, decisorios)

- Tipos de estructura organizativa (simple, profesional, burocracia, adhocracia…)

Un observador agudo del caos real que es ser jefe.

La estructura de mando lineal (también llamada estructura lineal o jerárquica pura) es un modelo tradicional en el que cada empleado responde a un único superior, siguiendo una cadena de mando clara y vertical. Aunque muchas grandes empresas han evolucionado hacia modelos más flexibles, aún existen compañías y sectores donde la estructura lineal se mantiene, especialmente por su claridad, control y disciplina operativa. Un ejemplo de dicha estructura lineal sucede en Telefónica, el problema para “cazar conejos” como dijo Murtra en dicho evento, se ve agravado por el hecho de que los cazadores son muy escasos dentro de la plantilla, tanto en los subordinados al no ver nada que incentive y promueva dicha aportación, como en la estructura de mando que están más pendientes de agradar y no meter la pata con el fin de crecer diciendo “si a todo”. No hay "cazadores" serviles en el mundo de la empresa, ni en los subordinados ni en los directivos, el "cazador" (empleado) tiene que tener los siguientes rasgos:

Observador agudo: analizan a fondo antes de actuar.

Paciente y estratégico: no se precipita, esperan el momento exacto.

Silencioso y calculador: se mueve esperando su oportunidad.

Adaptable: se ajustan a su entorno, aprenden de cada situación.

Implacable: cuando el objetivo es claro, no falla.

Un directivo de una compañía se siente comprometido con su empresa cuando percibe que sus esfuerzos son valorados, tiene oportunidades de crecimiento, y ve una conexión entre su trabajo y el propósito de la compañía. Son factores que ayudan a ese compromiso; un liderazgo efectivo, un ambiente de trabajo positivo, reconocimiento y recompensas, y un equilibrio entre la vida laboral y personal son cruciales para fomentar este compromiso.

El primer problema que surge para la falta de dicho compromiso en una compañía sé produce cuando el trabajador inicia su carrera por la estructura de mando y se ve premiado o castigado en su valía por unos tribunales contaminados donde los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO forman parte puntuando de forma "clientelar" a sus afiliados, castigando a aquellos trabajadores qué sin tener afiliación tienen un mayor conocimiento y capacidad. Esta situación produce una desafección del trabajador que embarra y corrompe las capacidades y posibilidades de la compañía, generando ya desde la base una desafección en la plantilla que tiene un enorme coste económico. La falta de compromiso de un trabajador puede tener un impacto económico significativo, tanto directa como indirectamente. Uno de los grandes desafíos para las empresas en la actualidad es la falta de compromiso por parte de los trabajadores, ya que según datos proporcionados por Gallup los bajos niveles de compromiso laboral tuvieron un coste de 8.8 billones de dólares en el año 2023, lo que supuso el 9% del Producto Interno Bruto mundial (PIB). La firma destacó en el reporte global "El estado del lugar de trabajo 2023 SOGW", por sus siglas en inglés, que la falta en el compromiso de los colaboradores radica en las deficiencias en el tipo de liderazgo que se ejerce en el interior de las compañías https://tinyurl.com/bdermvms

Cuando un trabajador y su compañía convergen en intereses, se puede producir una simbiosis organizacional muy beneficiosa para ambas partes. Esta situación propicia varios elementos clave que fortalecen la relación y el rendimiento propiciando una serie de beneficios:

1. Propósito compartido

- Cuando el empleado siente que su trabajo contribuye a algo más grande que él mismo (misión, impacto social, innovación…).

- La empresa comunica con claridad su visión y valores y son asumidos por la plantilla.

2. Cultura organizacional alineada

- Los valores personales del trabajador encajan con los de la empresa (respeto, sostenibilidad, excelencia, inclusión, etc.).

- Ambientes donde el trabajador se siente identificado y valorado.

3. Reconocimiento y desarrollo

- La empresa reconoce el esfuerzo y talento del trabajador, la valía y el esfuerzo se premian en lugar de factores tóxicos como la afiliación sindical y el chalaneo de los mandos.

- Ofrece oportunidades reales de crecimiento, formación y promoción interna.

4. Objetivos y motivaciones alineados

- Los objetivos personales/profesionales del trabajador coinciden con los de la organización.

- Ejemplo: un ingeniero apasionado por la tecnología sostenible trabaja en una empresa de energías limpias.

5. Confianza y autonomía

- La empresa confía en su plantilla y da margen para decidir, opinar y proponer.

- El trabajador siente que tiene voz, voto y control sobre su trabajo.

6. Buen liderazgo

- Directivos, jefes o líderes que escuchan, inspiran y se preocupan por el bienestar y desarrollo del equipo.

Esta situación genera una serie de sinergias entre las que están las siguientes:

- Motivación intrínseca (trabaja porque le gusta y cree en ello).

- Compromiso organizacional (lealtad, baja rotación).

- Innovación (el trabajador propone mejoras porque le importa el resultado).

- Colaboración fluida (se genera confianza mutua).

- Rendimiento alto y sostenible.

- Crecimiento conjunto: lo que beneficia al trabajador, también beneficia a la empresa.

La frase que resume todo lo anterior sería la siguientes: “Cuando los intereses del trabajador y la empresa se alinean, el trabajo deja de ser una obligación y se convierte en una misión compartida”.

El problema grave surge cuando existe una clara disociación de intereses entre plantilla y compañía, entonces se rompe el equilibrio de la relación laboral, lo cual puede generar conflictos, desmotivación y una caída en el rendimiento organizacional. Lo que sucede y sus motivos son los siguientes:

1. Desmotivación generalizada

- Los empleados no ven sentido en lo que hacen.

- Pierden el entusiasmo, el compromiso y la proactividad.

2. Falta de implicación

- Se trabaja “por cumplir” o solo por dinero.

- Disminuye la iniciativa, la creatividad y el esfuerzo voluntario.

3. Conflictos laborales

- Aumentan las tensiones entre empleados y dirección (protestas, huelgas, boicots).

- Se rompen los canales de diálogo y confianza.

4. Aumento de la rotación y fuga de talento

- Los trabajadores más valiosos se van (fuga de cerebros).

- Quienes se quedan, lo hacen sin compromiso.

5. Caída de la productividad y calidad

- El rendimiento baja.

- Aumentan los errores, los retrasos y el absentismo.

6. Alienación laboral

- Los trabajadores sienten que su trabajo no les pertenece, ni les representa.

- Se produce una sensación de "desconexión emocional".

Causas que generan esta disociación:

- Cambio de valores de la empresa (más rentabilidad, menos humanidad).

- Mal liderazgo (autoritarismo, falta de escucha, solo existe comunicación en una dirección).

- Falta de reconocimiento o condiciones laborales injustas por falta de dialogo con la plantilla en lugar de con sus representantes apesebrados.

- Objetivos impuestos sin diálogo ni participación.

- Reestructuraciones agresivas o despidos masivos. Se instala en la conciencia del trabajador que los ERE o PSI son la única alternativa en dicha compañía, lo cual genera una bajada de brazos generalizada.

- Promesas incumplidas por parte de la empresa a la hora de rendir cuentas.

La solución a dicho problema pasa por establecer algunas de las siguientes acciones:

- Escuchar activamente a la plantilla.

- Invertir en liderazgo empático y participativo.

- Replantear valores y objetivos comunes.

- Alinear recompensas con esfuerzos reales.

- Crear una cultura organizacional coherente y humana.

Disociación de Intereses: Consecuencias y Soluciones

|

Área Afectada |

Consecuencias Negativas |

Soluciones Propuestas |

|

Motivación |

Desinterés, apatía, pérdida de propósito. |

Redefinir objetivos compartidos. Reforzar el propósito laboral. |

|

Implicación / Compromiso |

Trabajo mecánico, baja participación, resistencia al cambio. |

Incluir al trabajador en decisiones. Transparencia en la gestión. |

|

Productividad y calidad |

Bajada de rendimiento, errores frecuentes, mala atención al cliente. |

Recompensar resultados reales. Crear sistemas de feedback y mejora. |

|

Clima laboral |

Tensión, rumores, desconfianza entre empleados y jefes. |

Formación en liderazgo humano y comunicación interna efectiva. |

|

Rotación y absentismo |

Fuga de talento, aumento de bajas laborales. |

Mejores condiciones laborales. Estabilidad y reconocimiento. |

|

Conflicto social |

Huelgas, protestas, enfrentamientos sindicato-empresa. |

Diálogo social, negociación colectiva justa, coherencia empresarial. |

|

Identidad profesional |

Alienación: “mi trabajo no me representa”. |

Promover la cultura organizacional inclusiva y realista. |

La frase que define todo lo anterior sería la

siguiente: “Cuando los intereses se separan, las personas dejan de

trabajar con la empresa… Y empiezan a trabajar simplemente para sobrevivir en

ella”.

Tras escuchar a Murtra en el CEDE, pienso humildemente que necesita hacer una revisión profunda de la estructura de mando desde los niveles más elevados hasta los niveles más bajos, si quiere tener “cazadores” en Telefónica que traigan conejos. Veintiocho años de liderazgo vertical en la estructura lineal, ha generado una esclerosis que ha anulado la orientación estratégica. La única dirección que hoy se atisba a ver desde esa estructura de mando, es la de su propia supervivencia o la salida a través de un ERE o PSI.

En una multinacional como Telefónica, la cadena de mando debe poner el foco en una dirección estratégica equilibrada que permita:

1. Alinear lo global con lo local

- Foco principal: equilibrio entre estrategia central y autonomía regional.

- La dirección debe garantizar que las unidades locales (filiales) compartan los mismos valores, estándares y objetivos generales, pero tengan libertad operativa para adaptarse al contexto local (idioma, cultura, mercado, legislación).

Ejemplo: Coca-Cola tiene una estrategia global de marca, pero adapta sus campañas y productos según el país.

2. Integrar funciones y departamentos

- La cadena de mando debe fomentar la colaboración transversal entre departamentos (finanzas, marketing, logística, RR.HH.).

- Debe evitar silos aislados y asegurar que la información fluya con claridad entre niveles jerárquicos.

Foco: Comunicación fluida entre niveles y áreas.

3. Centrar el liderazgo en objetivos estratégicos, no solo operativos

- La dirección no debe centrarse solo en tareas rutinarias o control, sino en:

- Innovación

- Sostenibilidad

- Experiencia del cliente

- Desarrollo del talento

Foco: Líderes que guían y empoderan, no solo que supervisan.

4. Gestionar la diversidad cultural y humana

- La cadena de mando debe ser sensible a las diferencias culturales, sociales y laborales en cada país o región.

- Debe formar líderes interculturales y garantizar entornos de trabajo inclusivos.

Foco: Liderazgo intercultural y políticas inclusivas.

5. Fomentar la resiliencia y la ética

- Las multinacionales enfrentan crisis globales (económicas, sanitarias, reputacionales).

- La cadena de mando debe fortalecer los mecanismos de:

- Gestión del riesgo

- Ética empresarial

- Cumplimiento normativo (compliance)

Foco: Gobernanza sólida y valores compartidos.

En resumen, la cadena de mando en una multinacional debe poner el foco en:

|

Dirección del Foco |

¿Por qué es clave? |

|

Global ↔ Local |

Para adaptar sin perder coherencia estratégica. |

|

Vertical ↔ Horizontal |

Para combinar visión estratégica y ejecución operativa. |

|

Personas ↔ Resultados |

Para lograr eficiencia sin perder el compromiso humano. |

|

Ética ↔ Competitividad |

Para sostener el crecimiento con valores. |

|

Cultura ↔ Rentabilidad |

Para convertir la diversidad en ventaja competitiva. |

Para terminar el post, vuelvo al comienzo con Stalin. El término "Gran Viraje" o "Gran Ruptura" (en ruso: Великий перелом) se refiere al cambio radical en la política económica de la URSS entre los años 1928 y 1929. Este cambio implicó el abandono de la Nueva Política Económica (NEP) y la aceleración de la colectivización y la industrialización. Si bien este período tuvo consecuencias devastadoras para la población, como el Holodomor (las políticas de colectivización forzada y requisas de alimentos que causaron una hambruna masiva en Ucrania y otras regiones que provocó millones de muertes). Esperemos que el “Gran Viraje” que Murtra prepara con su Plan Estratégico para Telefónica, sea algo más que lo vivido hasta ahora en la operadora: cantos de sirena que quedaban desnudos ante la cruda realidad. No lo tiene nada fácil, pero hay algo por lo pronto que juega a su favor… Su determinación.

Ya lo dijo Confucio: “No importa lo despacio que vayas mientras no te detengas."