Durante la década de los noventa, Apple vivía una etapa de desorientación y fragmentación interna. Tras años de depender de múltiples proveedores externos para el desarrollo tanto de hardware como de software, la compañía había perdido la coherencia que alguna vez definió su identidad. Cada línea de producto seguía una lógica distinta, los sistemas operativos no mantenían una integración fluida y las decisiones estratégicas se encontraban dispersas entre diferentes contratistas. La empresa que en los ochenta había revolucionado la informática personal se encontraba, hacia mediados de los noventa, al borde de la irrelevancia. Fue entonces, en el año 1997, cuando Steve Jobs regresó a la compañía que él mismo había fundado. Su diagnóstico fue claro: Apple no solo había perdido dinero, sino también su alma tecnológica. Jobs comprendió que la esencia de la innovación no podía delegarse. Por ello, impulsó una política de insourcing selectivo, un viraje radical que devolvía el control de los procesos clave a las manos de los propios ingenieros de Apple. Decidió centralizar el diseño de hardware y software bajo un mismo techo, recuperar el control del sistema operativo —que había sido cedido a terceros— e integrar los equipos de diseño y desarrollo para que trabajaran en perfecta sincronía.

Mientras otras empresas tecnológicas insistían en externalizar para reducir costes, Apple apostó por reconstruir su capacidad creativa interna. La producción física se mantuvo en manos de fabricantes externos, pero bajo una supervisión férrea y estándares de calidad propios, asegurando que cada componente reflejara la visión integral de la marca. Los resultados no tardaron en llegar. Aquella apuesta por la integración total entre diseño y tecnología dio origen a productos que redefinieron la industria: el iMac, el iPod, el iPhone y el MacBook. Cada uno de ellos fue el fruto de una filosofía en la que la innovación nacía desde dentro, impulsada por la colaboración entre los equipos de diseño, software y hardware. Apple pasó, en apenas una década, de estar al borde de la quiebra a convertirse en una de las empresas más rentables y admiradas del mundo. Su historia demostró que el verdadero valor de una compañía no reside en cuánto ahorra, sino en cuánto control y conocimiento mantiene sobre lo que crea. Jobs había devuelto a Apple su esencia: una compañía que no solo fabrica productos, sino que diseña experiencias desde su propio núcleo creativo, recordándole al mundo que el conocimiento interno es el motor más poderoso de la innovación.

Telefónica se encuentra ante un punto de inflexión histórico. Bajo la presidencia de Marc Murtra, la compañía ha lanzado su nuevo Plan Estratégico (2026–2030), “Transform & Grow”, una hoja de ruta que busca no solo optimizar su estructura organizativa, sino redefinir profundamente su modelo empresarial y cultural. Tras casi tres décadas de dependencia del outsourcing, la multinacional española emprende una transición hacia el insourcing, un cambio que persigue recuperar la soberanía tecnológica, la eficiencia operativa y el talento interno. Este giro estratégico responde a una tendencia más amplia en Europa, donde la autonomía industrial y digital se ha convertido en un pilar de competitividad y seguridad económica. Telefónica, al alinearse con la doctrina de autonomía estratégica europea impulsada por Mario Draghi y Enrico Letta, pretende reconstruir sus capacidades internas, simplificar su estructura y reforzar su control sobre los procesos críticos que definen su ventaja competitiva. Lejos de ser un simple ajuste financiero, Transform & Grow representa una transformación cultural y productiva: un retorno a la excelencia técnica, la integración vertical y la responsabilidad directa sobre la calidad del servicio. En este contexto, el insourcing se plantea no solo como un instrumento de eficiencia, sino como una apuesta por la soberanía tecnológica, la sostenibilidad y la reconstrucción del orgullo industrial de una de las compañías más emblemáticas del panorama europeo.

Telefónica se enfrenta a un reto importante bajo la presidencia de Marc Murtra, la compañía ha presentado su nuevo Plan Estratégico (2026–2030), “Transform & Grow”, una hoja de ruta que marca el inicio de una etapa decisiva en su historia. El plan pretende recuperar la eficiencia, el talento y la soberanía tecnológica que el grupo perdió tras años de externalización masiva y complejidad organizativa. No se trata únicamente de un cambio estructural o financiero, sino de una auténtica transformación cultural orientada a redefinir qué tipo de empresa quiere ser Telefónica en la próxima década.

El objetivo es ambicioso: alcanzar 3.000 millones de euros en eficiencias mediante una política decidida de “insourcing”, sustituyendo el modelo de externalización masiva que ha dominado la compañía durante años (29 años bajo las presidencias de (Villalonga, Alierta y Pallete). Telefónica aspira a reconstruir sus capacidades internas, reforzar su autonomía tecnológica y simplificar su estructura para ganar agilidad, coherencia y control sobre su propia operación. Este viraje estratégico se enmarca dentro de la doctrina europea de autonomía estratégica, impulsada por Mario Draghi y Enrico Letta, que aboga por recuperar la soberanía industrial y digital frente a las dependencias externas.

Sin embargo, la puesta en marcha de este nuevo rumbo no está exenta de dificultades. Telefónica arrastra una fuerte inercia organizacional derivada de un largo periodo de externalización que ha fragmentado la empresa en silos debilitado su cultura técnica. Este fenómeno, conocido internamente como “palletismo”, simboliza una forma de resistencia pasiva al cambio: departamentos y mandos intermedios que, por costumbre o interés, perpetúan un modelo de gestión basado en la subcontratación, la opacidad y la dispersión de responsabilidades. Estas dinámicas, explicadas por teorías clásicas del management como la resistencia al cambio, la teoría del agente-principal o el “managerial entrenchment”, muestran cómo ciertos grupos internos de empleados tienden a proteger su poder y autonomía incluso a costa de frenar la transformación global que acaba de presentar Murtra.

Desde una perspectiva “porteriana”, el nuevo plan de Telefónica refleja una estrategia que va más allá de la simple mejora de la eficiencia. La compañía busca redefinir su posición competitiva en el sector, apostando por la integración de capacidades críticas, la reducción de dependencias y la coherencia entre: estrategia, cultura y operaciones. Michael Porter sostiene que la verdadera ventaja competitiva surge cuando una compañía elige conscientemente “lo que no va a hacer”, evitando la dispersión y enfocando sus recursos en aquellas actividades que refuerzan su posición diferencial. En este sentido, el plan estratégico “Transform & Grow”, supone una renuncia a la lógica del crecimiento por volumen y una apuesta por el valor añadido, la innovación interna y el control operativo.

El contexto europeo refuerza esta orientación, tanto el Informe Draghi (2024) como el Informe Letta (2024), junto con las directrices de la Comisión Europea en el año 2025 sobre infraestructuras tecnológicas, insisten en la necesidad de fortalecer la soberanía digital y la resiliencia industrial de Europa. Para Telefónica, esto significa alinear su estrategia con la visión europea: reducir la dependencia de terceros, recuperar el conocimiento interno y consolidar un modelo de desarrollo basado en el talento propio.

En la nueva etapa que se abre con el plan estratégico, Transform & Grow, el insourcing (fabricación propia) adquiere un papel decisivo dentro de la estrategia de transformación de Telefónica y, al mismo tiempo, en el marco de la autonomía estratégica europea que defiende Bruselas. Durante los últimos años, la compañía —como muchas grandes corporaciones europeas— se apoyó de manera intensiva en el outsourcing (fabricación ajena). Este modelo permitió reducir costes, flexibilizar estructuras y delegar funciones técnicas a terceros, pero sus consecuencias a largo plazo han sido profundas: pérdida de conocimiento interno, dependencia tecnológica, fragmentación organizativa y una progresiva erosión del orgullo industrial y del sentido de pertenencia.

En la nueva etapa que se abre con el plan estratégico Transform & Grow, el insourcing se convierte en una pieza central de la transformación de Telefónica y en un instrumento clave para avanzar hacia la autonomía estratégica europea. Durante más de una década, la compañía —como tantas otras grandes corporaciones del continente— apostó por un modelo intensivo de outsourcing, convencida erróneamente de que externalizar procesos era sinónimo de eficiencia y reducción de costes. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa estrategia ha revelado su otra cara: la pérdida progresiva de conocimiento interno, la dependencia tecnológica de terceros y una notable degradación en la calidad del servicio y del control operativo.

El outsourcing fragmentó la cadena de valor de Telefónica, separando el núcleo técnico de la gestión diaria del servicio. Al delegar tareas críticas —como la supervisión de red, la ingeniería o el mantenimiento— a empresas externas, la compañía fue cediendo también el control sobre su propio producto, debilitando su capacidad para garantizar la excelencia, la seguridad y la continuidad operativa. Esta desconexión entre quien diseña la estrategia y quien ejecuta el servicio generó un círculo vicioso: la pérdida de control llevó a la pérdida de calidad, y la pérdida de calidad, a su vez, reforzó la dependencia de proveedores externos como única vía para sostener la operación.

El insourcing aparece ahora en el plan estratégico como la respuesta estructural a esa dinámica. No se trata simplemente de volver a internalizar funciones, sino de reconstruir el conocimiento industrial y operativo que durante años se desintegró. Recuperar el control directo sobre los procesos críticos permitirá a Telefónica no solo mejorar la calidad del producto y del servicio, sino también restaurar la trazabilidad, la responsabilidad y la coherencia técnica en toda la compañía. En un entorno tan sensible como el de las telecomunicaciones, donde la fiabilidad y la seguridad son factores estratégicos, el control interno es sinónimo de calidad y de confianza.

Este cambio también implica una transformación cultural profunda. Mientras el outsourcing se basaba en la lógica del ahorro y la externalización de responsabilidades, el insourcing propone una eficiencia sostenible que nace de la integración, la colaboración y la excelencia técnica. Telefónica busca convertir la eficiencia en un valor cultural, no en un objetivo contable: una cultura en la que los equipos propios vuelvan a sentirse responsables directos de los resultados y orgullosos del servicio que prestan.

En el contexto europeo, esta orientación no es casual. La doctrina de autonomía estratégica impulsada por Draghi y Letta subraya que Europa solo será competitiva si recupera el control de sus cadenas de valor industriales y tecnológicas. La soberanía digital —la capacidad de garantizar que las infraestructuras, los datos y los servicios esenciales estén bajo jurisdicción europea— depende precisamente de que empresas como Telefónica posean y gestionen su propio conocimiento técnico.

El insourcing, por tanto, no es solo una herramienta de reorganización interna, sino un pilar de la soberanía tecnológica y de la competitividad a largo plazo. Recuperar el control sobre el producto y el servicio significa recuperar la identidad tecnológica, reforzar la calidad y consolidar una eficiencia operativa basada en el talento interno. En suma, Telefónica no busca únicamente ahorrar o simplificar: busca reconstruir su ventaja competitiva desde la raíz, alineando su transformación con la estrategia industrial europea que persigue una economía más autónoma, resiliente y tecnológicamente soberana.

En la actualidad, las compañías pueden optar entre dos estrategias productivas claramente diferenciadas: la producción directa, en la que fabrican y comercializan sus productos y servicios de forma íntegra, o la producción mediante subcontratación, donde diferentes agentes externos participan en distintas fases del proceso. En el modelo directo, la compañía conserva el control total sobre el diseño, los materiales, la fabricación y la venta. Este enfoque permite mantener estándares de calidad uniformes, una mayor trazabilidad y un vínculo más estrecho con el cliente final. En cambio, en el modelo con subcontratación con por ejemplo cuatro niveles, la producción se fragmenta en una cadena de intermediarios, donde cada actor añade su propio margen de beneficio, sus costes y sus tiempos, lo que termina elevando el precio final del producto.

Ejemplo visual: flujo de producción con cuatro niveles de subcontratación

A continuación, se muestra de forma esquemática cómo se distribuye la producción en ambos modelos:

Modelo A — Producción directa:

EMPRESA PRINCIPAL ───► CONSUMIDOR FINAL

(Producción, control y venta en un solo flujo)

Modelo B — Subcontratación en cuatro niveles:

EMPRESA PRINCIPAL

│

▼

1º FÁBRICA CONTRATADA

│

▼

2º TALLER DE ENSAMBLAJE

│

▼

3º PROVEEDOR DE COMPONENTES

│

▼

4º SUMINISTRADOR DE MATERIAS PRIMAS

│

▼

CONSUMIDOR FINAL

Cada nivel de la cadena incorpora tiempo, coste y margen adicional, lo que se traduce en un incremento acumulativo del precio final.

Ejemplo numérico simplificado:

En el caso de un producto con un coste base de 10 € en materias primas, los resultados muestran la diferencia de eficiencia entre ambos modelos:

Parámetros

- Coste base: 10

- Beneficio por nivel: +10 % → multiplicar por 1,10

- Impuesto (IVA o similar): +21 % → multiplicar por 1,21

- En cada nivel, el precio se multiplica por:

1,10×1,21=1,331

Cálculo detallado:

|

Niveles de subcontratación |

Cálculo |

Precio final |

|

1 nivel |

10 × 1,331 |

13,310 |

|

2 niveles |

10 × 1,331² = 100 × 1,771561 |

17,716 |

|

3 niveles |

10 × 1,331³ = 100 × 2,358047 |

23,580 |

|

4 niveles |

10 × 1,331⁴ = 100 × 3,136370 |

31,364 |

|

Etapa |

Modelo Directo |

Modelo con Subcontratas |

|

Coste base |

10 € |

10 € |

|

Mano de obra / producción |

+5 € |

+5 € (1º nivel) +2 € (2º) +1 € (3º) +1 € (4º) = +9 € |

|

Márgenes acumulados |

+3 € (empresa) |

+3 € (empresa principal) +2 € (1º) +1 € (2º) +1 € (3º) +1 € (4º) = +8 € |

|

Coste total |

18 € |

27 € |

|

Precio de venta al público (margen x1,5)** |

27 € |

40,5 € |

El producto con subcontratación múltiple cuesta aproximadamente un 50% más al consumidor final.

En este ejemplo, el producto fabricado mediante subcontratación múltiple cuesta un 50% más al consumidor final. Esto ocurre porque cada subcontratista introduce un margen adicional (por ejemplo, la fábrica un 15 %, el taller un 10 %, el proveedor un 5 %, etc.), generando una cascada de sobrecostes.

El análisis evidencia que la producción directa (insourcing) permite un mayor control e integración de la calidad, así como una mejor trazabilidad y eficiencia en los procesos productivos. Este enfoque contribuye además a la sostenibilidad y a la reducción de la huella de carbono, evitando los riesgos de coordinación y dependencia propios de los modelos con múltiples niveles de subcontratación. En cambio, el outsourcing múltiple (por ejemplo con cuatro niveles), aunque puede resultar útil para reducir la carga operativa o acceder a capacidades especializadas, tiende a incrementar los costes, diluir la responsabilidad y ralentizar los procesos, afectando en muchos casos a la calidad de los productos y servicios, ya que la búsqueda de reducción de costes suele entrar en conflicto con la calidad del servicio. En mercados donde la competitividad en precio y calidad es determinante como en el sector de las telecomunicaciones, la evidencia indica que el modelo directo resulta más ventajoso, tanto desde el punto de vista económico como desde el compromiso social y ambiental de la empresa.

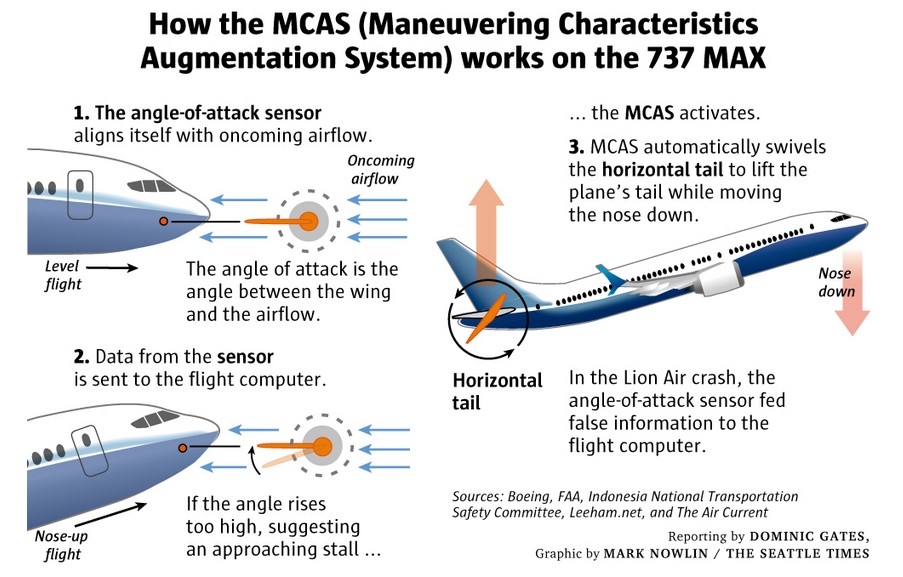

Un buen ejemplo de estudio que sirve para comprender el grave problema que supone el outsourcing excesivo de una compañía, hemos visto en el fabricante de aviones civiles Boeing, con su modelo 737-MAX. Los problemas del Boeing 737 MAX se originaron principalmente por fallos en el sistema automático MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), diseñado para estabilizar la aeronave ante determinadas maniobras. Este sistema dependía de un único sensor de ángulo de ataque (AOA), lo que generó lecturas erróneas y activaciones automáticas indebidas que empujaban el morro del avión hacia abajo. Estas fallas provocaron los accidentes de Lion Air en 2018 y Ethiopian Airlines en 2019, con un saldo total de 346 víctimas mortales.

Una de las causas estructurales del problema fue la excesiva externalización (outsourcing) del desarrollo del 737 MAX. Boeing llegó a trabajar con más de 50 proveedores principales y cientos de subcontratistas secundarios en diferentes países, a los que delegó tareas críticas como la fabricación de componentes esenciales, el desarrollo del software de vuelo y la integración de sistemas electrónicos. Parte de este trabajo fue asignado a empresas con personal poco experimentado y salarios muy bajos, en algunos casos de apenas 9 dólares por hora, lo que redujo la calidad técnica y la supervisión del proyecto.

Esta fragmentación del proceso productivo derivó en problemas graves de integración y comunicación, ya que los distintos equipos utilizaban estándares, lenguajes y herramientas de ingeniería diferentes. Bajo una fuerte presión por reducir costes y acelerar los plazos, Boeing omitió pruebas completas de compatibilidad entre el MCAS y los sistemas de control de vuelo, permitiendo que los fallos pasaran inadvertidos durante la certificación.

Las consecuencias fueron devastadoras: tras los accidentes, las autoridades aéreas inmovilizaron más de 380 aviones 737 MAX en todo el mundo y suspendieron su producción durante casi dos años. Boeing sufrió pérdidas directas superiores a 20.000 millones de dólares, además de indemnizaciones millonarias a las aerolíneas afectadas y cancelaciones masivas de pedidos. En el mercado de aviones civiles, la compañía perdió alrededor del 25 % de su cuota global, permitiendo que su competidor europeo Airbus se consolidara como líder mundial en el sector.

Este caso se ha convertido en un ejemplo paradigmático de los riesgos del outsourcing excesivo, mostrando cómo la pérdida de control sobre procesos críticos y la dispersión de la responsabilidad técnica pueden comprometer no solo la seguridad y la calidad, sino también la viabilidad económica y la posición competitiva de una empresa en un mercado altamente tecnológico y estratégico como el de la aviación civil.

Para terminar el post quiero manifestar que el caso de Telefónica representa hoy uno de los mayores desafíos estratégicos de la Europa tecnológica: romper con décadas de dependencia del outsourcing y reconstruir desde dentro las capacidades que alguna vez hicieron de la compañía un referente en innovación y calidad. El coste del modelo de externalización ha sido inmenso, tanto en términos económicos como operativos y culturales. Cada tarea delegada a terceros añadió capas de complejidad, aumentó los costes acumulativos y debilitó el control sobre los procesos más críticos del negocio. La compañía, en su búsqueda de eficiencia contable, terminó cediendo su eficiencia real, fragmentando su cadena de valor y perdiendo parte del conocimiento técnico que le otorgaba ventaja competitiva.

El outsourcing masivo, lejos de ser una panacea de ahorro, demostró ser una trampa de dependencia: mayor gasto operativo, menor trazabilidad, pérdida de calidad del servicio y una cultura corporativa orientada a delegar en lugar de innovar. Las cifras lo ilustran con claridad: cada nivel añadido en la subcontratación incrementa los costes finales hasta un 50%, al tiempo que diluye la responsabilidad y dificulta la coordinación. En sectores de alta sensibilidad tecnológica, como las telecomunicaciones, la pérdida de control es también una pérdida de identidad.

Por el contrario, el nuevo rumbo que marca Transform & Grow sitúa a Telefónica en la senda del insourcing inteligente, un modelo que prioriza la recuperación del conocimiento interno, la soberanía operativa y la cohesión técnica. La historia reciente de Apple sirve como espejo de este proceso. En los años noventa, la compañía estadounidense se encontraba en una situación análoga: desintegrada, dependiente de proveedores externos y con una cultura dispersa. Fue el retorno al control interno, el redescubrimiento de su talento y la integración entre diseño, software y hardware lo que la rescató del abismo y la convirtió en el emblema global de la innovación. Hoy Apple es la tercera compañía del mundo que más invierte en I+D según el ranking publicado por la Comisión Europea en el año 2024, invirtió un total de 27.242 millones de € https://tinyurl.com/yc2fmak9

Del mismo modo, Telefónica tiene ahora la oportunidad de reconstruir su propio ADN industrial y tecnológico, de volver a ser dueña de sus procesos, de su talento y de su destino. El insourcing no es una simple medida de eficiencia; es una estrategia de supervivencia y de liderazgo en un contexto europeo que exige autonomía, resiliencia y soberanía digital. En definitiva, mientras el outsourcing erosiona silenciosamente la esencia técnica y económica de una compañía, el insourcing representa la recuperación del control, la calidad y el orgullo industrial. Si Apple demostró que el conocimiento interno puede salvar una compañía de la irrelevancia, Telefónica está llamada a demostrar que ese mismo principio puede redefinir el futuro de las telecomunicaciones europeas.

Ya lo dijo Albert Einstein: “Lo que la oruga llama el fin, el resto del mundo le llama mariposa”

No hay comentarios:

Publicar un comentario