En el año 2019, la Comisión Europea decidió bloquear la fusión entre Siemens (Alemania) y Alstom (Francia), dos de las mayores compañías ferroviarias del continente, que pretendían unir fuerzas para crear un gigante europeo capaz de competir con el coloso chino CRRC, líder mundial del sector. La operación, concebida como un símbolo de soberanía industrial y de integración económica europea, fue vetada por Bruselas bajo el argumento de que reduciría la competencia dentro del mercado europeo. El resultado fue paradójico: mientras la Unión defendía en sus discursos la necesidad de “campeones industriales europeos”, su propio marco regulatorio impidió el nacimiento de uno de ellos. Esta decisión reveló con crudeza la disonancia estructural de Europa, que proclama la ambición de competir globalmente, pero actúa con criterios internos que la mantienen dividida y vulnerable frente a los gigantes tecnológicos y manufactureros de Asia y Estados Unidos.

La competitividad europea atraviesa una crisis estructural marcada por la fragmentación regulatoria, la falta de voluntad política y el retraso en la consolidación de sus sectores estratégicos, especialmente en el ámbito digital y de las telecomunicaciones. Mientras Estados Unidos avanza en un proceso de concentración tecnológica pragmática, respaldando fusiones como la de Hewlett Packard Enterprise y Juniper Networks para ganar escala global en inteligencia artificial, redes y nube híbrida, la Unión Europea permanece paralizada por sus propias contradicciones internas. El Informe Draghi ya advertía en 2024 que Europa necesita superar la dispersión normativa y aceptar cierto grado de consolidación para no caer en una “agonía lenta” de competitividad. Sin embargo, la Comisión Europea continúa bloqueando fusiones y priorizando una “intervención suave”, reflejando el peso de las sensibilidades nacionales y los temores a perder soberanía. En este contexto, empresas como Telefónica se ven obligadas a redefinir su estrategia en un entorno sin un marco claro para el crecimiento, mientras la inercia institucional y la falta de visión común amenazan con relegar a Europa a un papel secundario en la nueva economía digital global.

Ayer se publicaba en un diario nacional que la Comisión Europea mantiene una posición reacia a facilitar fusiones entre operadoras de telecomunicaciones, tanto dentro de los países como a nivel transfronterizo. Fuentes comunitarias citadas por el diario THE OBJECTIVE aseguran que la futura Ley de Redes Digitales (Digital Networks Act, DNA), que se presentará en diciembre, no incluirá una desregulación profunda que favorezca la concentración del sector.

Esta postura supone un golpe para las grandes telecos europeas —Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y BT— que llevan meses presionando a Bruselas para cambiar la normativa y permitir fusiones que impulsen su competitividad frente a EE. UU. y China. Las compañías argumentan que el mercado europeo está excesivamente fragmentado, con un centenar de grandes operadores y más de 800 compañías locales y regionales, lo que limita su escala y rentabilidad.

La Comisión, sin embargo, mantiene tres condiciones estrictas para aprobar fusiones:

- Que aporten beneficios sustanciales para los consumidores.

- Que se evalúe cada caso individualmente.

- Que la operación sea verificable y transparente.

Estas exigencias ya ralentizaron la fusión Orange–MásMóvil, que tardó dos años en completarse debido a la burocracia y las condiciones impuestas.

Aunque la llegada de Henna Virkkunen como nueva vicepresidenta de la Comisión para la Soberanía Tecnológica generó expectativas de mayor flexibilidad, su discurso reciente ha enfriado las esperanzas: afirmó que “no solo el tamaño importa”, en aparente respaldo a las pequeñas operadoras. Esta posición responde también a la presión de varios Estados miembros, favorables a proteger a sus pequeñas telecos nacionales y reticentes a perder autonomía estratégica en el sector.

El resultado es un bloqueo práctico a la consolidación: la UE prefiere una “intervención suave”, centrada en preservar la competencia y la diversidad de actores, antes que en permitir grandes fusiones. Esto deja en suspenso los planes de crecimiento de Telefónica, que estudia operaciones dentro de nuestro país y en general, dificulta la creación de campeones europeos capaces de competir globalmente.

El 9 de septiembre del año 2024, Mario Draghi presentó el informe “The future of European competitiveness – A competitiveness strategy for Europe” (el “Informe Draghi”) como un documento con más de 400 páginas y unas 176 propuestas para reimpulsar la competitividad europea. El informe identificaba como retos estructurales para Europa, entre otros los siguientes:

- La brecha de innovación frente a EE. UU. y China.

- Los costes energéticos elevados y la transición hacia una economía descarbonizada combinada con crecimiento.

- La fragmentación normativa, regulatoria e institucional dentro de la UE que obstaculiza la integración del mercado único en ámbitos estratégicos (servicios, capitales, digital, energía)

- La necesidad de un mayor protagonismo de la política industrial y un apalancamiento de la inversión pública y privada, incluso mediante deuda común europea, para financiar la puesta al día tecnológica de Europa.

Draghi defendía que sin una acción ambiciosa y coordinada, Europa podría caer en lo que llamó una “agonía lenta” en términos de competitividad. En su presentación, hizo hincapié en que muchas de las propuestas implicarían una transformación institucional, reformas profundas del mercado único, simplificaciones regulatorias, una gobernanza europea más eficaz, y un mayor uso de instrumentos europeos comunes de financiación. El informe se concibió como un punto de partida para que la Comisión Europea y los Estados miembros impulsaran una nueva generación de reformas orientadas a preservar la relevancia global de la UE.

Consorcio europeo MARTE para la fabricación de un carro de combate

Lo ocurrido durante el año posterior a la presentación no puede ser más crítico por el retraso y dificultades en avanzar las normas

Cuando digo “un año crítico en retraso de la Comisión en cuanto al cambio de las normas que permitan una consolidación del mercado europeo”, efectivamente ese año siguiente ha mostrado —según las fuentes— limitaciones, demoras o bloqueos que dificultan la implementación del plan propuesto por Draghi. La burocracia europea vuelve hacer acto de presencia aflorando los intereses particulares frente al interés común.

Aquí están algunas observaciones y ejemplos de estos obstáculos:

- Escasa adopción práctica de las propuestas

- Según recientes declaraciones de Draghi, apenas un 11 % de las más de 400 propuestas habrían sido adoptadas o puestas en marcha de modo tangible (o al menos se reconocen avances muy limitados). El País

- Ha alertado que la inacción amenaza no solo la competitividad, sino la propia soberanía europea si no se transforma el enfoque institucional y regulatorio. El País

- Resistencia política nacional e institucional

- Algunas propuestas, especialmente las relacionadas con la emisión de deuda común europea o una mayor mutualización de riesgos financieros, han encontrado oposición de varios Estados miembros que temen costos asimétricos o pérdida de control presupuestario. Wikipedia+4European Newsroom+4El Grand Continent+4

- Existen fricciones políticas en varios gobiernos sobre la velocidad o el alcance de las reformas, ya sea por recelo con pérdida de soberanía o por prioridades distintas.

- Los procedimientos sobre normas del mercado único y armonización suelen tener complejidad jurídica e institucional, lo que lleva a demoras y negociaciones prolongadas.

- Fragmentación y falta de armonización normativa

- Aunque el diagnóstico del informe subrayaba que las barreras normativas internas equivalen, de facto, a aranceles elevados para algunos sectores (45 % para manufacturas, 110 % para servicios, según estimaciones citadas) El Grand Continent+1, no se ha logrado todavía una reducción sustancial de esas fricciones internas.

- Sectores como servicios, energía, finanzas o digital aún ven divergencias regulatorias nacionales que impiden una consolidación fluida.

- Desconexión entre discurso y acción concreta

- Algunas medidas “bandera” inspiradas por el informe (por ejemplo, la denominada “Brújula de la Competitividad” o ciertos planes energéticos) han sido incorporadas en el discurso o en algunos programas de la Comisión, pero muchas siguen sin traducirse en reglamentos, directivas o mecanismos claros de implementación. El País+2Wikipedia+2

- Draghi ha criticado que muchos esfuerzos nacionales sean descoordinados o estén excesivamente confiados en el funcionamiento espontáneo del mercado, sin reformas estructurales. El País

- Problemas exógenos que complican el avance

- Crisis geopolíticas (por ejemplo la guerra en Ucrania), presiones energéticas, inflación, crisis de suministro, tensiones internacionales, etc., crean un entorno más complicado para grandes reformas estructurales.

- También, la urgencia de resolver crisis inmediatas puede restar atención política al diseño institucional de mediano plazo.

- Estancamiento de la unión bancaria / mercado único de capitales

- En artículos recientes se señala que la unión bancaria europea y la unión de los mercados de capitales siguen estancadas o con avances limitados, y que la falta de voluntad política impide fusiones transfronterizas bancarias o la creación de mecanismos de garantía de depósitos común. Cinco Días

- La fragmentación de los sistemas financieros nacionales sigue siendo un freno a la creación de un mercado europeo de capitales integrado que facilite la financiación de empresas a escala europea.

Evaluación: ¿Ha sido un fracaso o un parto difícil?

No creo que sea justo hablar de un “fracaso total”, pero sí de un comienzo débil o de un proceso que no ha cumplido las expectativas ambiciosas que el informe generó. Algunas observaciones:

- El informe tenía un nivel de ambición elevado, con reformas que implican cambiar el modo de funcionar de la UE en lo institucional, regulatorio, financiero y fiscal. Eso ya de entrada sugiere que la ejecución sería ardua.

- Muchos de los cambios propuestos requieren consenso, reformas de Tratados o adaptaciones desde los niveles nacionales, lo cual naturalmente lleva tiempo político, legislativo y técnico.

- Los impedimentos políticos nacionales, las resistencias institucionales y las urgencias coyunturales han ralentizado el ritmo de implementación, lo que era en parte previsible.

- La presentación del informe genera un marco de debate estratégico que puede servir de referencia para futuras reformas, aunque el tránsito hacia normas concretas y operativas esté siendo lento.

Así que, el resumen tras el año discurrido es el siguiente:

- Lo conseguido hasta ahora es limitado: solo una minoría de propuestas parecen haber sido puestas en marcha con efecto real.

- El retraso de la Comisión en adoptar normas o reformas profundas es evidente y ha sido objeto de críticas incluso por parte de Draghi mismo.

- Pero no todo está perdido, pues el informe ha servido como orientación para discursos y para algunas líneas programáticas de la Comisión.

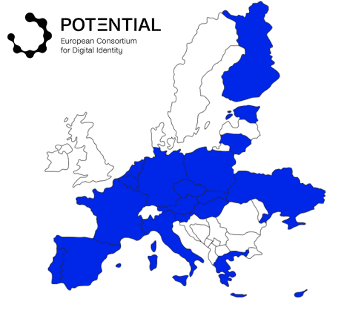

El consorcio europeo POTENTIAL está encantado de compartir que su propuesta, presentada en agosto de 2022, ha sido seleccionada por la Comisión Europea.

El “Informe Draghi” (septiembre de 2024) dedica una parte importante a la consolidación del mercado europeo en sectores estratégicos, y el digital es uno de los principales.

Vamos por partes:

1. Qué entiende Draghi por “consolidación del mercado europeo”

En el informe sobre la competitividad europea, Draghi señala que la UE está fragmentada en muchos ámbitos (financiero, energético, digital, etc.) y que esa fragmentación impide que las empresas europeas alcancen una escala continental comparable a la de sus competidores estadounidenses o chinos.

Por eso, propone “consolidar el mercado”, es decir:

Crear las condiciones para que las empresas europeas puedan crecer a nivel europeo sin verse limitadas por 27 normativas nacionales, barreras regulatorias o duplicidades administrativas.

2. En el sector digital, ¿qué implica esa consolidación?

En el caso del mercado

digital, Draghi no limita la consolidación únicamente a fusiones o

adquisiciones empresariales (M&A), aunque reconoce que estas

son una vía importante.

Sin embargo, enfatiza otros instrumentos complementarios, como:

a) Fusiones y adquisiciones transfronterizas

- Son necesarias para crear “campeones europeos” en sectores clave como semiconductores, IA, cloud, telecomunicaciones o ciberseguridad.

- El informe critica que las normas de competencia europeas a veces frenan fusiones estratégicas por motivos de competencia interna, sin valorar el contexto global (por ejemplo, frente a EE. UU. o China).

- Pide revisar las normas antimonopolio para permitir fusiones que refuercen la competitividad global de Europa.

🔹 b) Consorcios industriales y alianzas público-privadas

- Draghi cita expresamente el modelo de Airbus como un ejemplo de “consolidación funcional” sin necesidad de una fusión jurídica, este modelo salvaría la reticencias que puedan tener los distintos países a perder la soberanía en un sector estratégico.

- Propone replicar este tipo de consorcios europeos en sectores digitales y tecnológicos estratégicos:

- IA europea

- Computación cuántica

- Cloud soberano europeo

- Ciberseguridad y defensa digital

- Chips y semiconductores (IPCEI Chips Act)

- Estas alianzas permiten compartir riesgos, invertir conjuntamente y evitar duplicidades nacionales.

c) Normalización y regulación común

- La consolidación también puede venir por armonización normativa: una única regulación de datos, de IA o de servicios digitales que sustituya 27 marcos diferentes.

- Esto reduce la fragmentación y crea un mercado único digital real, incluso sin fusiones.

3. La visión de Draghi: “consolidación competitiva” ≠ “concentración oligopólica”

Draghi aclara

que no busca crear monopolios, sino permitir que Europa genere empresas

con escala global, manteniendo la competencia interna sana.

Por eso propone una revisión inteligente de la política de

competencia y ayudas de Estado:

“Europa debe aceptar cierto grado de consolidación estratégica si quiere seguir siendo relevante en la economía digital mundial.”

4. Ejemplos actuales que siguen esa lógica

- Airbus (aeronáutica): modelo histórico de consorcio europeo exitoso que hoy es el principal fabricante de aviones comerciales del mundo.

- IPCEI (Important Projects of Common European Interest): ya usados en baterías, hidrógeno, chips, etc.

- GAIA-X: proyecto europeo de infraestructura cloud interoperable, que responde justo a la lógica de consorcio digital europeo sin fusión empresarial.

- European AI Alliance: red de cooperación público-privada.

La conclusión es que en el pensamiento de Draghi, la “consolidación del mercado digital europeo” no se limita a fusiones empresariales, sino que también puede alcanzarse mediante consorcios, alianzas público-privadas y armonización regulatoria, siempre que el resultado sea un mercado menos fragmentado y con mayor escala competitiva global.

Uno de los nudos políticos y culturales más profundos de la integración europea, es la reticencia que existe a la integración con pérdida de soberanía en sectores estratégicos. Vamos a explicarlo desde una lógica económica, institucional y geopolítica, es decir, por qué los consorcios se aceptan mejor en Europa que las fusiones entre países europeos.

1. La raíz del problema: Europa no es un Estado, sino una unión de Estados con soberanías sensibles

En Estados Unidos o China, una fusión entre grandes empresas nacionales no genera conflicto político porque hay una única autoridad, una única fiscalidad y una sola política industrial. En Europa, en cambio:

- Cada país tiene su propio gobierno, intereses industriales y electorados nacionales.

- Hay sectores considerados estratégicos (energía, defensa, tecnología, telecomunicaciones, transporte, banca) que cada Estado considera esenciales para su autonomía y seguridad nacional.

- Ceder el control de una empresa “nacional campeona” a otro país europeo suele percibirse como una pérdida de soberanía económica o industrial.

Por eso, cuando se propone una fusión, surgen recelos políticos:

“¿Quién manda en la nueva empresa? ¿Dónde estará la sede? ¿Qué país pierde empleos o influencia?”

2. Diferentes sensibilidades nacionales (el “mosaico europeo”)

Francia

- Tradición dirigista e industrialista: el Estado impulsa “campeones nacionales” (Airbus, EDF, Thales…).

- Desconfía de ceder control de sus sectores estratégicos, especialmente defensa, energía y tecnología.

- Prefiere alianzas controladas o consorcios con liderazgo compartido, antes que fusiones plenas.

Alemania

- Cultura empresarial privada y descentralizada (modelo Mittelstand).

- Desconfía de la intervención política francesa o de crear gigantes demasiado centralizados.

- Valora los equilibrios institucionales y jurídicos, por lo que prefiere consorcios estructurados de forma neutral y transparente.

Italia / 🇪🇸 España / Países nórdicos

- Temen quedar subordinados en grandes fusiones dominadas por Francia o Alemania.

- Ven en los consorcios una forma de participación proporcional y cooperación sin absorción.

- Prefieren fórmulas donde cada país conserve parte del control o el know-how.

Resultado:

Los consorcios multinacionales europeos (como Airbus, Galileo o GAIA-X) son aceptados porque equilibran poder, evitan absorciones y preservan la identidad de cada socio.

3. Lógica institucional: el marco europeo incentiva la cooperación, no la concentración

- La Comisión Europea aplica normas de competencia muy estrictas para evitar monopolios o concentraciones excesivas.

- A menudo, bloquea o limita fusiones “demasiado grandes” incluso si son entre empresas europeas (por ejemplo, la fusión Siemens–Alstom, vetada en 2019).

- En cambio, los consorcios y proyectos comunes (como los IPCEI o Airbus) reciben apoyo institucional, fondos y exenciones normativas.

Así, el sistema comunitario premia la colaboración intergubernamental e inhibe la concentración empresarial pura.

4. Lógica estratégica: los consorcios preservan autonomía nacional y europea a la vez

- Un consorcio europeo permite que cada país mantenga un “asiento en la mesa” en un sector crítico.

- Se puede compartir tecnología y recursos sin entregar la propiedad o la toma de decisiones a otro Estado.

- Esto fortalece la autonomía estratégica europea, porque:

- Se evita la dependencia de EE. UU. o China.

- Se mantiene la capacidad de decisión colectiva.

- Se preserva la soberanía nacional dentro de un marco común.

Ejemplo claro:

Airbus es un espejo maravilloso en él que mirarse, no es “una empresa francesa o alemana”, sino un símbolo europeo compartido, donde Francia, Alemania, España y Reino Unido (antes del Brexit) conservaban cuotas y centros de decisión.

5. Síntesis: la “geopolítica emocional” de las fusiones vs. los consorcios

|

Aspecto |

Fusiones transfronterizas |

Consorcios europeos |

|

Percepción política |

Pérdida de control nacional |

Cooperación equilibrada |

|

Distribución del poder |

Asimétrica (una parte suele dominar) |

Compartida, colegiada |

|

Impacto laboral |

Riesgo de cierres o traslados |

Reparto de actividad por países |

|

Alineación con normas UE |

A veces conflictiva (competencia) |

Favorecida (proyectos IPCEI, fondos comunes) |

|

Ejemplo típico |

Siemens–Alstom (bloqueada) |

Airbus, Galileo, GAIA-X |

|

Sensación de soberanía |

Disminuye |

Se mantiene o refuerza |

6. En palabras del propio Draghi

Draghi lo resume con una frase muy clara en su informe:

“Europa necesita ganar escala sin sacrificar su diversidad ni su soberanía. La cooperación estructurada entre empresas, gobiernos y centros tecnológicos puede lograr lo que las fusiones, políticamente, no logran.”

La conclusión es que los consorcios

europeos son mejor aceptados que las fusiones porque respetan

la sensibilidad nacional, preservan la autonomía estratégica de los Estados, y permiten

cooperación sin absorción.

En un continente donde la soberanía sigue fragmentada, los

consorcios son el mecanismo político-culturalmente viable para crear campeones

europeos y consolidar el mercado sin romper equilibrios nacionales.

Mientras Europa busca su sitio en el tablero geopolítico que dibujo Mario Draghi en su Informe sobre la competitividad europea, al otro lado del Atlántico siguen en sus procesos de consolidación. El 3 de julio de este año se publicaba en la prensa que la compañía Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha completado la adquisición de Juniper Networks por 14.000 millones de dólares, tras recibir la aprobación del Departamento de Justicia (DOJ) y de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA).

El acuerdo, anunciado originalmente en enero de 2024, tiene como objetivo fusionar las capacidades de red de Juniper con las de Aruba Networks (propiedad de HPE) para crear una alternativa integral frente a Cisco, líder histórico del sector. La operación duplica el tamaño del negocio de redes de HPE y consolida su posición en el mercado de inteligencia artificial (IA), nube híbrida y ciberseguridad, tres de los ámbitos estratégicos de la transformación digital estadounidense.

El ceo de HPE, Antonio Neri, destacó que esta integración marca “una nueva era” en la que la IA y las redes convergen, permitiendo ofrecer una arquitectura más moderna y competitiva. Esta operación refleja una tendencia estructural en Estados Unidos: la concentración progresiva del sector tecnológico y de redes digitales en torno a grandes corporaciones capaces de integrar servicios de hardware, software, IA y nube en un solo ecosistema.

- Convergencia

tecnológica:

La compra refuerza la integración entre redes, nube e inteligencia artificial, una estrategia que otras grandes firmas —como Cisco, IBM, Oracle o Dell— también siguen para ganar escala y control del mercado digital. - Escala y

competitividad global:

A diferencia de Europa, donde las autoridades aún muestran resistencia a las fusiones (como en el caso de las telecomunicaciones), en EE. UU. las operaciones de consolidación se autorizan con condiciones correctivas, pero se reconocen como necesarias para mantener la competitividad internacional, especialmente frente a gigantes chinos como Huawei. - Consolidación

como política industrial de facto:

Este tipo de fusiones consolida el liderazgo tecnológico estadounidense, permitiendo crear conglomerados verticales capaces de ofrecer soluciones completas —desde la infraestructura hasta los servicios en la nube— y de dominar los mercados de datos, IA y conectividad empresarial. - Control

regulatorio flexible:

Aunque el DOJ impuso condiciones (como la venta del negocio de WLAN “Instant On” y la licencia del código fuente de AI Ops de Juniper), la aprobación final muestra una visión pragmática del regulador, que favorece la concentración con salvaguardas, en lugar de bloquear la innovación o la escala industrial.

La conclusión es que la adquisición de Juniper por HPE representa otro paso en la consolidación del ecosistema digital estadounidense, donde las grandes tecnológicas integran capacidades en redes, IA y nube para reforzar su posición global. Mientras Europa sigue debatiendo sobre la desregulación y teme perder autonomía nacional en sectores críticos, Estados Unidos avanza con una política de escala industrial que impulsa la competitividad, la innovación y el liderazgo estratégico en la era digital https://tinyurl.com/ywmrr96c

Mientras el proceso de consolidación del mercado digital europeo continúa estancado por la falta de consenso político y regulatorio, Telefónica busca redefinir su papel dentro de un escenario económico que, aunque prometedor, avanza con un evidente retraso institucional. El presidente de la compañía, Marc Murtra, se enfrenta a la compleja tarea de alinear la estrategia corporativa con una Europa que aún no facilita las fusiones ni la concentración empresarial necesarias para competir en igualdad de condiciones con los gigantes estadounidenses y asiáticos.

En este contexto, la inacción de Bruselas contrasta con la creciente ola de consolidación tecnológica en Estados Unidos, donde las autoridades permiten fusiones estratégicas —como la reciente adquisición de Juniper Networks por Hewlett Packard Enterprise— bajo condiciones que priorizan la competitividad global por encima del proteccionismo interno. Europa, en cambio, continúa prisionera de su fragmentación normativa y de las sensibilidades nacionales que impiden avanzar hacia verdaderos “campeones europeos” en el ámbito digital.

A nivel interno, Telefónica se encuentra ante una disonancia entre su dirección corporativa y el debate laboral que suscita artificialmente los llamados sindicatos del “pesebre” (CCOO, UGT y Sumados), manteniendo su atención en los tradicionales expedientes de regulación de empleo (ERE) o planes de salidas incentivadas (PSI), sin abordar con profundidad la transformación estructural que requiere la compañía. Esta situación refleja una desconexión entre las prioridades sindicales de corto plazo y las necesidades de adaptación tecnológica y organizativa que marcarán el futuro del sector.

Así, Murtra debe gestionar un doble desafío: empujar la transición digital de Telefónica en un entorno europeo inmóvil, y al mismo tiempo reorientar la cultura interna hacia una visión de crecimiento, innovación y escala global. En definitiva, la experiencia de Telefónica ilustra las limitaciones del modelo europeo actual, donde la falta de ambición política y la resistencia institucional dificultan la consolidación de un verdadero mercado tecnológico competitivo.

En definitiva, el futuro de la competitividad europea parece depender de su capacidad para superar la parálisis política y hacerlo a tiempo, antes de que la distancia con Estados Unidos y China se vuelva irreparable. Europa necesita abrazar con urgencia un modelo de cooperación estructurada que le permita alcanzar la escala industrial y tecnológica que hoy le falta. En un continente donde las sensibilidades nacionales siguen frenando las grandes fusiones, los consorcios europeos emergen como la vía más realista y equilibrada para avanzar hacia la integración sin sacrificar la soberanía de los Estados. Airbus es el espejo en el que Europa debería mirarse: un proyecto nacido del equilibrio entre desconfianza y ambición, que demostró que la colaboración supranacional puede generar liderazgo global sin renunciar a la identidad nacional. Tal como advirtió Mario Draghi, Europa necesita “ganar escala sin perder su diversidad”, pero también necesita hacerlo con sentido de urgencia. Los consorcios —cuando están bien diseñados— representan ese punto de encuentro entre la eficiencia económica, la cohesión política y el factor tiempo, la variable que determinará si el Viejo Continente logra reinventarse o queda definitivamente rezagado en la nueva economía global.

Ya lo dijo Albert Einstein: “Tendremos el destino que nos hayamos merecido”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario